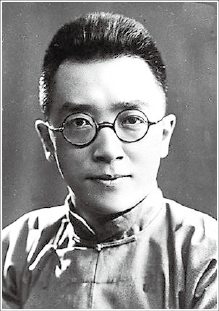

在新文化运动中,有一位重要思想启蒙者。他开风气之先,重新梳理中国哲学史,致力“整理国故,再造文明”,积极推行白话文,倡导改良主义,成为影响近现代中国的风云人物。 他就是文学革命的“急先锋”——胡适。

胡适

学贯中西“洋博士”

胡适1891年生于有着“邑小士多、代有闻人”美誉的安徽绩溪,自幼受教家乡私塾,19岁考取庚子赔款官费生赴美留学,先入康奈尔大学,后入哥伦比亚大学,师从实验主义大师约翰·杜威。1917年夏,经陈独秀举荐,接受蔡元培聘请,“中西之学俱粹”的胡适,回国任教于北京大学。

此时的北大正处于新旧转换时期,学术氛围仍以保守势力为主,胡适这位“洋博士”的到来,无疑引起人们很大关注。初入北大,未满26岁,便要讲授中国哲学史、英国文学等重要课程,他能胜任吗?

此前,讲授中国哲学史的是一位姓陈的老先生,课堂上旁征博引,但治学守旧,从三皇五帝讲起,讲了半年才讲到周公。在一片质疑声中,胡适走上讲台。他身形清瘦,一副黑圆框眼镜,一身整洁长衫,看起来和学生差不多,讲的课却让人们大为诧异。当时听课的学生顾颉刚回忆:

他不管以前的课业,重编讲义,辟头一章是“中国哲学结胎的时代”,用《诗经》作时代的说明,丢开唐、虞、夏、商,径从周宣王以后讲起。这一改把我们一般人充满着三皇五帝的脑筋骤然作一个重大的打击,骇得一堂中舌挢而不能下。

这样的讲课方式引起部分学生的不满和抵触,想把胡适赶下讲台。他们找来在学生中颇有声望的傅斯年,请他评断。结果,傅斯年听了几次课,听出了门道,便对同学们说:“这个人书虽然读得不多,但他走的这一条路是对的,你们不能闹。”这场风波才得以平息。

“这一条路”,正是胡适为中国哲学史开辟的新路。此前的一些教授们讲课,大量经典注疏,一半神话一半正史,使学生如堕云雾,摸不着头绪。胡适首次运用近代西方治学方法,以自己的博士论文《中国古代哲学方法之进化史》为基础,偏重考据实证,抛却神话传说,直接从老子孔子讲起,从中国古代哲学家著作思想中,找出中国哲学发展的线索。因此,他的课逐渐被学生们接受,选修的人多了起来,还常有其他大学的学生来旁听。由于人太多,课堂改到了红楼大教室。当年北大哲学系三年级学生、后成为哲学家的冯友兰评价:

这对于当时中国哲学史的研究,有扫除障碍,开辟道路的作用。当时我们正陷入毫无边际的经典注疏的大海之中,爬了半年才能望见周公。见了这个手段,觉得面目一新,精神为之一爽。

胡适以讲义为基础编写的《中国哲学史大纲》(卷上),于1919年2月由上海商务印书馆出版。全书采用白话体和新式标点,蔡元培作序,共12篇10余万字,一经面世就轰动一时,不过两月便再版。胡适也由此“暴得大名”,不仅在北大讲坛站稳脚跟,还在中国学术史占有一席之地。蔡元培给予高度评价:“其了解古书之眼光,不让于清代乾嘉学者。”

中国哲学史教学取得的成功,激励胡适全面考察并重新评估旧学术、旧文学。12月,他在《新青年》发表《新思潮的意义》一文,提出“研究问题、输入学理、整理国故、再造文明”,主张通过考据实证,整理中国古代历史和古典通俗小说,从而再造中华文明。他带动钱玄同、顾颉刚、俞平伯等北大师生,创造出一种崭新的历史考证新范式,提出“大胆假设,小心求证”的治学方法,影响至今。

胡适通过考证提出,井田制是孟子“凭空杜撰”,经《公羊传》《周礼》《汉书》等不断完善,便“以讹传讹,积讹成真”。他支持顾颉刚的古史辨观点:中国古代历史很多是伪造,这种伪造是“层累地造成的”,一个个朝代不断添补完善,并由此概括出“历史演进法”。这一总结,深刻影响了中国史学界和思想界,对古史、古书的怀疑与考辨,渐渐成为一种风气。

胡适在考证古典通俗小说上贡献良多。首先考证的是吴敬梓的《儒林外史》,并重新作序。它以一种新的姿态面世——加上标题符号,出版后一时风行,深受读者喜爱。胡适还考证了《水浒传》,确认其经过近400年读书人不断整理、主要人物由36人增至108人、短篇逐渐形成长篇的演变过程。1920年夏,上海亚东图书馆为《水浒传》加上标点、分段,并将胡适的《水浒传考证》作为导言一同出版,结果一时洛阳纸贵,几次加印都供不应求。1921年,他又开始考证《红楼梦》,开创了影响至今的“新红学”。在顾颉刚、俞平伯帮助下,考证出曹雪芹是汉军正白旗人,是曹寅的孙子,而非儿子,还考证出续作者高鹗的生平。此外,他还考证《三国演义》《西游记》《三侠五义》等小说。他的努力,为我国古典小说研究,打开了一条新道路。

文学革命“急先锋

对新文化运动这场伟大革命,胡适更喜欢用“中国文艺复兴”这一说法,认为这是中国知识分子对先秦时代那种朝气蓬勃、自由探究真理精神的复苏。

1915年夏,正当陈独秀在上海筹办《青年杂志》之际,大洋彼岸的美国康奈尔大学所在地——纽约州小城绮色佳(Ith,现伊萨卡),胡适与任鸿隽、梅光迪、杨杏佛等一帮留学生,围㐁“中国古文是否是半死的文字”展开激烈争辩,所有人都站在保守的梅光迪一边,也由此“逼”出了胡适“文学革命”的主张。9月17日,他在写给梅光迪的一首诗中直抒胸臆,大胆宣告:

梅生梅生毋自鄙!神州文学久枯绥,百年未有健者起。新潮之来不可止,文学革命真时矣!吾辈势不容坐视。

这首诗里,胡适第一次提出“文学革命”。3天后,又写道:“诗国革命何自始?要须作诗如作文”,提出“诗国革命”。此后,他们书信往来多次辩论。正是这些争论,让胡适思想上有了“根本的新觉悟”,他认清了中国文学“有文而无质”的问题,僵化的文言文怎能表达这个“三千年未有之大变局”时代的情感与思想?一部中国文学史只是一部文字形式(工具)新陈代谢的历史,工具僵化了,必须换新的、活的,这就是“文学革命”!

1916年秋,胡适把留美同学间的讨论和自己的见解写信给陈独秀,首次提出“文学革命”的口号和具体的“八事”。陈独秀如获至宝,立即在《新青年》上发表,并认为这是“今日中国文界之雷音”。随后,胡适根据陈独秀要求,将这些主张写成一篇文章,以《文学改良刍议》为名,发表在1917年1月出版的《新青年》第2卷第5号,成为提倡白话文学的第一篇正式宣言,引起了中国文坛和思想界的巨大反响。

陈独秀最先响应。1917年2月,他发表《文学革命论》,盛赞胡适为了中国文学革命,成为“首举义旗之急先锋”。紧接着,钱玄同、刘半农、周作人、傅斯年纷纷撰文响应,鲁迅的《狂人日记》,更是开启中国白话小说的新篇章。自此,中国文学史掀起了一次真正伟大的革命,开创了中国文学现代化的新纪元。

让胡适大感欣慰的是,“活的”白话文取代“死的”文言文,很快取得成功。1919年开始,在五四运动推动下,全国各地的青年通过活字印刷机或者油印方式,编印了400多种白话文报刊,直接推动北洋政府教育部1920年正式通令全国,所有国民小学的一、二年级教材,必须完全用白话文。1922年后,所有小学教材都采用国语(白话)编写。这大大出乎他的意料,本以为至少得要25年至30年才能有所突破,没想到短短4年时间便取得如此重大成功。

白话创作先行者

1916年8月23日,胡适静坐在哥伦比亚大学宿舍窗口,看着窗外的长林乱草。忽然,一对黄蝴蝶从树梢飞上来,一会儿,一只蝴蝶飞下去,另一只蝴蝶独自飞了一会儿,也慢慢飞下去找同伴。这触动了胡适,回想一年来他和留美同学间的文学争论,心中泛起“一种寂寞的难受”,于是写下一首白话小诗《朋友》(后改名《两只蝴蝶》):

两个黄蝴蝶,双双飞上天。不知为什么,一个忽飞还。剩下那一个,孤单怪可怜。也无心上天,天上太孤单。

这首新诗发表在1917年2月《新青年》第2卷第6号,被认为是我国第一首白话诗,语言平直如口语,借景抒情似白描,一时在中国文学界引起轩然大波。在胡适大力倡导下,尝试作新诗的人渐渐多起来,他非常高兴:“这两年来,北京有我的朋友沈尹默、刘半农、周豫才(鲁迅)、周启明、傅斯年、俞平伯、康白情诸位,美国有陈衡哲女士,都努力作白话诗。”钱玄同还为胡适即将出版的《尝试集》作序,称赞他用“现代的白话”表达自己的思想感情,这才是“新文学”。

《尝试集》收集胡适自1916年8月3年来所作白话诗,1920年3月由上海亚东图书馆出版。它是现代新文学史上第一部白话诗集,可谓开风气之先,取得了“诗国革命”的重大突破,影响了一代诗人的成长。著名作家冰心曾说:“像胡适的《尝试集》和俞平伯的《冬夜》等都是我喜欢看的书,其中以胡适的《除夕诗》和《我们的双生日》,完全用通俗的国语写成,不但易懂,而且非常有趣。”

胡适还大力提倡白话短篇小说。1912年,他便开始用白话文翻译欧美文学名作,最早翻译的是法国文学家都德的爱国名篇《最后一课》。新文化运动初期,他又翻译了莫泊桑、契诃夫等作家的作品。1919年10月,他将10篇译作合集出版,名为《短篇小说》。不同于当时流行的鸳鸯蝴蝶派才子佳人小说,也不同于那些学《聊斋》的札记小说,这本薄薄的小册子,采用直白通俗的白话体,让读者眼前一亮,为中国文坛吹进了一股清风。

胡适曾尝试创作白话小说,1919年2月《新生活》第2期发表的《差不多先生传》,塑造了一个办事马虎的艺术形象。开篇写道:

你知道中国最有名的人是谁?提起此人,人人皆晓,处处闻名,他姓差,名不多,是各省各县各村人氏。你一定见过他,一定听过别人谈他。差不多先生的名字,天天挂在大家的口头,因为他是中国全国人的代表。

小说发表后广为流传,趣味盎然的文字,入木三分的刻画,含义深远的寓意,引起广大读者的强烈共鸣,成为胡适的代表作之一。

胡适还主张采用西洋戏剧的新观念和新形式,进行“戏剧改良”。在他积极推动下,1918年6月、9月,《新青年》分别推出戏剧大师易卜生和“戏剧改良”两个专号。胡适还亲自操刀,用白话创作第一部完整独幕剧剧本《终身大事》,成为中国新文学史上第一个白话散文剧本。

胡适用白话这个“活的文学”工具,创作了大量成果,引领着一个影响深远的新文学潮流。

点滴改良实验者

美国求学期间,胡适便信奉杜威的实验主义。回国时,他抱定20年不谈政治的决心,倡导一点一滴的改良主义。1918年12月,陈独秀、李大钊等人创办《每周评论》,胡适只写“小说文艺”类文字,没有参与刊物对现实政治的批评。

1919年五四运动爆发,胡适对这场反帝爱国运动持消极批评态度,他认为:五四运动干扰了中国文艺复兴,把一个文化运动转变成为一项政治运动,特别是随着社会主义思潮的广泛传播,许多人都“不谈具体的政治问题,却高谈什么无政府主义与马克思主义”。于是,他“看不过了,忍不住了”,挑起了一场论争。

1919年6月,陈独秀因散发传单被捕,胡适接办《每周评论》。7月,胡适在《每周评论》发表《多研究些问题,少谈些“主义”》,指出:谈“主义”是件极容易的事,空谈外来进口的“主义”,是没有什么用处的。“主义”使人自以为寻着包医百病的“根本解决”,从此不再费心研究这个那个具体问题的解决办法。

文章引起蓝公武、李大钊等人批驳。蓝公武率先在《国民公报》发文反驳:涉及实际问题之前,先谈点“主义”,是有必要的。“问题”的本身,便是“主义”制造出来的。李大钊也很快写就《再论问题与主义》一文,指出:宣传主义与研究问题是交相为用、并行不悖的。针对“这个那个具体问题”的改良主张,他提出,“必须有一个根本解决,才有把一个一个的具体问题都解决了的希望”。

为反驳蓝、李二人观点,胡适又发表《三论问题与主义》。8月底,警察突然查封了《每周评论》杂志,“问题”与“主义”之争戛然而止。

1922年春,胡适与《新青年》正式分手,开始创办《努力周报》,倡导由“好人”组成的“好政府主义”。不久,他写完《我们的政治主张》一文,为扩大影响,打算约一些“好人”加入。他首先给李大钊打电话,商定第二天到蔡元培家里开会,后又打电话给陶行知,得到赞许。第二天上午,胡适、李大钊、陶孟和、陶行知、汤尔和、王宠惠、罗文干等人齐聚蔡元培家,经过讨论,同意列名作提议人。于是,5月出版的《努力周报》第2期,刊登了这篇蔡元培领衔、胡适起草、16位知名学者签署的“好政府主义”宣言。

9月,实验“好政府主义”的机会来了。在吴佩孚支持下,王宠惠改组内阁,出任国务总理,罗文干任财政总长,汤尔和任教育总长,这届内阁因此被称为“好人政府”。胡适为此倾注了很大心血。可这个“好人政府”,不过是吴佩孚装点门面、压制各派军阀的幌子,仅仅维持72天便无奈收场,“好政府主义”也因此声名狼藉。

面对军阀割据、连年混战的残酷现实,胡适基于实验主义提出的点滴改良方案,无异于与虎谋皮、水中捞月。挽救灾难深重的中华民族,必须着眼于“根本解决”,这正是李大钊等早期共产主义者几经比较后的选择——马克思主义革命道路。代表着革命与改良两条道路的这场论争影响深远,随着对中国社会认识的不断加深,越来越多的先进分子接受马克思主义,走上了革命道路。

因政治理念不同,新文化运动阵营出现分化,胡适与陈独秀、李大钊等人渐行渐远,最终分道扬镳。胡适后来委身于国民党阵营。他在新文化运动中发挥的“急先锋”作用,在中国文学史上“开风气之先”的重要地位,以及对中国思想文化史的诸多开创性贡献,都值得充分肯定。

(执笔:张惠舰 苏峰)